フルカウルバイク、前傾ヤバさランキング【国内全30車種】

2024.02.25

バイクの台数が増えると、まず直面するのが「置き場の問題」です。気がつけば20台を超えてしまい、保管場所に頭を悩ませる日々が続いています。しかも困るのは、置き場だけではありません。維持や管理、使い分けなど、台数が増えるほどにトラブルや手間も増えていきます。本記事では、20台以上のバイクを所有している筆者が、多頭持ち生活のリアルを紹介します。これから複数台所有を考えている方にとって、現実的なヒントになれば幸いです。

筆者所有バイク20台(一部手放し済み)

1台なら問題なくても、10台、20台となると話は別。一般的なバイクは長さ2メートル、幅1メートルほどで、出し入れの余裕を含めると1台あたり1坪(約3.3平方メートル)程度のスペースが必要です。

20台となれば、最低でも20坪。しかも屋内保管が理想となると、建ぺい率60%の土地では約40坪の敷地が必要になります。

都心部では非現実的な広さで、バイク屋の在庫置き場のような状態に近づいてしまいます。

最近は大型車も増え、スペースを圧迫。整備性も悪化し、作業効率が落ちるのも悩みの種です。

多頭持ちを実現するには、物理的な余裕と覚悟が欠かせません。

10台程度まではローテーションを組んで乗っていましたが、20台を超えると管理が難しくなり、今では感覚で選ぶようになりました。「最近これに乗ってないな」と思い出したときに動かすスタイルです。

バッテリーは複数の充電器を使って順番に接続、ある程度の維持はできています。ガソリンは管理が難しいため、給油はなるべく「帰りがけに満タン」にして、タンクの錆を予防しています。

理想は、バイクを定期的に動かしてくれる“バイクシッター”のような存在ですが、現状ではそんなサービスは存在しません。

多頭持ちには、台数分の手間と責任があることを日々痛感しています。

中でも頻度が高いのがエンジンオイルの交換です。一般的には年1回または10,000kmが目安で、空冷エンジンでは6,000km程度の指定もあります。早めの交換に大きな効果はないため、基本は取扱説明書どおりに行っています。

店舗に依頼するより、自分で交換したほうが時短かつ節約になります。実際には10台ずつまとめて作業するため、年2〜3回程度で済ませていますが、一度に10台はかなりの重労働。特に夏場は避けたい作業です。

ブレーキフルードは2〜3年ごとの交換が推奨され、その他にもグリスの乾燥やゴム部品の劣化など、細かな点検が必要です。

台数が多いと、こうした整備も無視できない負担となり、本音を言えば「出張メンテナンスサービスがあればいいのに」と思うこともあります。

多頭持ちは、所有するだけでなく維持していく覚悟も必要だと実感しています。

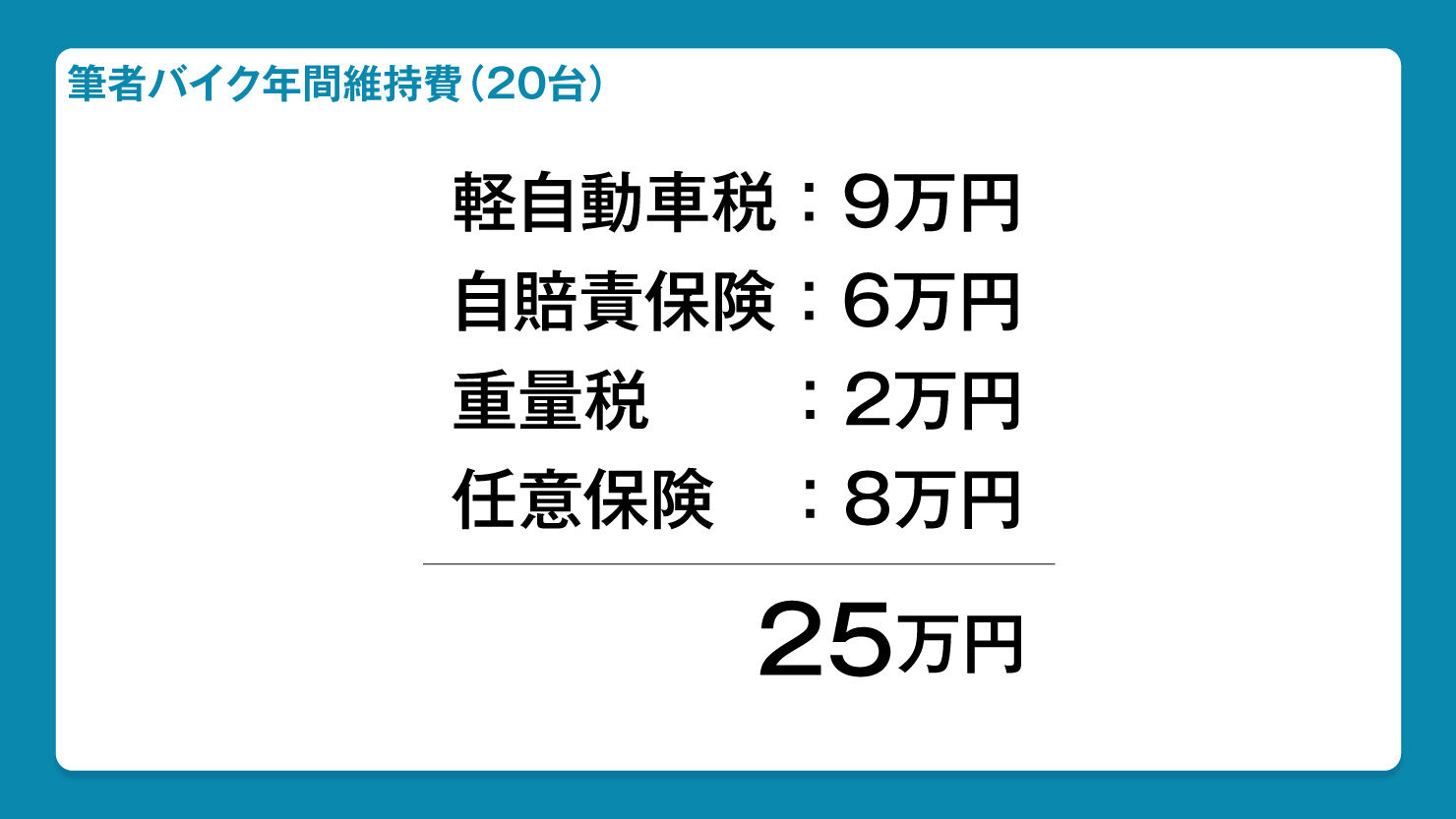

主な固定費は以下のとおりです:。

筆者のケース

軽自動車税:排気量により異なりますが、平均で1台4,500円 → 20台で約9万円、自賠責保険:年平均3,000円 → 20台で約6万円、重量税(車検あり車):年平均1,900円 → 10台で約2万円、任意保険:1台あたり年4,000円 → 20台で約8万円。

これらを合計すると、年間約25万円(月あたり約2万円)になります。

もちろん車種や保険内容によって変動はありますが、「月2万円の趣味」と考えればコストパフォーマンスは悪くありません。

アメリカ車1台の維持費に匹敵するという声もありますが、サイズや登録の手間を考えると、バイクの方が取り回しも含めて現実的と言えるかもしれません。

すべてを完璧に管理しようとすると日常生活に支障をきたすため、筆者は非常時に備えてトランスポーターとしてハイエースを所有しています。「万が一のときは運べる」と思えるだけで、心理的な安心感があります。

とはいえ、ハイエースにも点検や管理が必要で、次第に“管理するものが管理対象を増やす”というマトリョーシカ状態に。ロードサービスや陸送業者に頼る手もありますが、いずれにしても手間はかかります。

時折、「いっそミニマリストになったほうが楽では?」と感じることもありますが、それでもバイクへの愛着がこの生活を支えています。

しかし筆者の場合、近隣からは「業者の方ですか?」と声をかけられることもあり、“仕事に見せる”ことで逆に好意的に受け取られる場面が増えました。

ガレージやバイクの雰囲気がプロらしければ、自然と「趣味」から「仕事」へと印象が変わるようです。

家族の理解を得るのは簡単ではありませんが、YouTubeやSNSで発信し、多少でも収益があれば“副業”として説明することも可能です。

今や趣味を続けるにも戦略が必要な時代。世間の目をうまくかわす工夫は、多頭持ちライフを円滑にするための重要な要素です。

長年乗ったバイクには思い入れもあり、「どれを手放すか」を決めるのは簡単ではありません。加えて、売却には査定や日程調整などの手間もかかります。

そうした負担を減らすには、信頼できる業者と専属契約を結び、納車と引き取りをセットで行えるような“入れ替え体制”を整えるのも一案です。

筆者も、スムーズに台数をコントロールできる体制づくりに取り組んでおり、協力してくれるパートナーを探しているところです。

趣味を無理なく続けるためには、「増やす仕組み」だけでなく、「減らす仕組み」も重要だと感じています。

メリット

それは、「乗りたいときに、乗りたいバイクを選べる」こと。ツーリングに行きたい日、ちょっとそこまでの買い物の日――その時々の気分や目的に合わせて最適な1台が選べるのは、所有者ならではの特権です。

レンタルバイクも選択肢のひとつですが、予約や保険、破損リスクなどの面倒を考えると、やはり所有のほうが自由度は高く、使い勝手にも優れています。頻繁に借りるなら、いっそ買って売った方がコスト的にも合理的です。

とはいえ、台数が増えすぎると維持の負担が重くなり、「欲望が自分を縛る」ような感覚になることもあります。

それでもなお、バイクが好きだから手放せない――その情熱こそが、この多頭持ち生活を支える原動力になっています。

バイクを多く所有することには、確かに多くの困難があります。保管場所、メンテナンス、費用、精神的な負担――どれも避けては通れない現実です。それでもなお、バイクに囲まれた生活には、他に代えがたい楽しさや充実感があります。台数が増えるほど手間も増えますが、それすらも「バイクと生きる日常」の一部なのかもしれません。もし同じような悩みや喜びを抱えている方がいれば、ぜひ仲間として共感し合いながら、この趣味を続けていけたら嬉しいです。